首页

首页

|

主动公开 | 解读回应 | 政府工作报告 |

| 在线访谈 | 政府文件 | 信息公开年报 |

●编者按:

劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽。五一劳动节来临之际,本报记者采访了几位来自基层的劳动者,积极营造全社会尊敬劳动模范、弘扬劳模精神的氛围,让诚实劳动、勤勉工作蔚然成风。

中国特色社会主义进入新时代,新的征程在我们脚下展开,更需要弘扬劳动的精神价值、唱响劳动的时代赞歌,以拼搏赓续传统、以奋斗开创明天。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,铭记总书记提出的“始终发扬伟大奋斗精神,创造人民更加美好生活”的教诲,为新青海建设书写更加出彩的奋斗篇章。

工作中的泽库县气象局测报员王晓青一丝不苟。刘伟摄

把脉风云变幻的“铁娘子”

去年8月,在中央文明办举办的“中国好人榜”发布仪式中,黄南藏族自治州泽库县气象局测报员王晓青受到表彰,成为我省气象部门的楷模。

泽库县地处青海省东南部,高寒缺氧,平均海拔3700米,是三江源自然保护核心区。

王晓青说,泽库县气象站属于国家一类艰苦站,海拔高、气候恶劣。刚参加工作时,职工们住的是土坯房,烧的是牛粪蛋,工资只有几十元,可即便这样,她还是深爱着自己选择的工作。

“十年前,职工吃菜都要盼着运输车从300多公里外的西宁、临夏等地拉来,等拉到泽库,很多菜都已经不新鲜了,干脆,我就动员大家利用业余时间在玻璃温室内种上了大棚蔬菜,连当地牧民都夸我是个‘铁娘子’,我听了挺骄傲的,这就是我们气象人的精神!”现年50多岁的王晓青,虽已头发花白,但精气神儿却很足。

据泽库县气象局局长唐仲峰介绍,多年来,王晓青在完成地面测报工作的同时,担任测报组长,兼职牧气、生态环境监测工作,编发气象报告和记录处理,发报基数达到数万计,从未发生任何责任性事故和重大差错,出色地完成了各项业务指标。

唐仲峰说,这几年,单位也陆续新分配来几位大学生,工作经验少,王晓青积极发挥老观测员业务熟练的优势组织业务培训,通过“传、帮、带”很快使他们具备了独立值班的能力,如今,这些大学生都能独当一面。

“王老师经常教育我们说,气象人就是怀揣人间冷暖、把脉风云变幻,所以要不断学习业务知识。为了营造学习氛围,她还为自己和全站职工制定了详细的学习计划,在她的影响下,目前我们已经建立了每周学习制度。”刚入职的大学生王银萍说起自己的师傅,更多的是敬佩。

王晓青说,随着气象事业现代化建设步伐加快,基层台站一批先进设备和观测系统相继投入使用,作为专业性较强的业务单位,如果不学习,就无法掌握观测设备的性能和使用方法。

“雪灾导致牧民群众家的牛羊成群死亡的事历历在目,如果我们能提升预测准确率,就能让群众减少损失。干这一行,就得活到老学到老。”

“我对这片草原有感情,因为父母亲就在这里工作了一辈子。如今,他们退休回了山东老家,我不能经常去看望他们,觉得有些愧疚。丈夫说,你当着多大个官,常年如此奉献,好像缺了你气象站就不转了!我笑着回应他,我的官是管‘天’的官,有比这更大的官吗?”

眼观雨季变化,耳听雷鸣轰声。爬上观测箱对温度、气压、湿度、风向进行观测与记录,蹲在地表温度计上进行观测……这就是气象测报员日复一日的工作写照。也许对他们来说,这份工作意味着枯燥乏味、满目荒凉,虽然发出去的预报只有寥寥数语,可是背后付出的心血只有自己心里明白。

据了解,王晓青已在泽库气象局工作了37年之久。一直以来,她经常主动放弃休假时间,加班加点地工作,甚至一连21年都没回山东老家过年,在面对家庭和工作难以两全的时候,她总会毫不犹豫地选择工作。

斗转星移,光阴荏苒。多年来,王晓青送走了一批又一批比她早来或晚到的同事,用她的话说,自己是泽库气象局的“老房东”,同事们评价她是泽库气象事业发展史的见证人和活档案。

2011年、2014年,王晓青被中国气象局授予全国气象部门“质量优秀测报员”称号,同时,连续5年被黄南州气象局评为全州气象部门先进个人。

“目前气象服务已渗透到社会的各个领域,天气预报已存在于人们生活的每一个角落,人工影响天气、天气预报准确率、服务能力都有很大提高。虽然快退休了,但是如果身体条件允许,我还想多干几年!”王晓青说道。

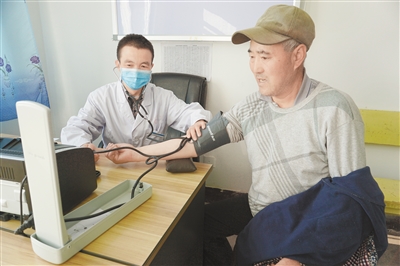

门源县中医院山珍勋大夫给患者做检查。赵睿摄

一位优秀医生的“仁者心”

“我找山珍勋大夫,他不在的话我改天再来。”在医院的导诊处,一大早赶来看病的老人虎华祥,向工作人员打听山医生。今天恰逢山医生出诊,老人挂了号来到诊室外,发现像他这样特地来找山医生看病的人,站满了10多米长的过道。

47岁的山珍勋,是门源回族自治县中医院心血管科的医生,但来找他看病的却不只是这种病的患者。“山医生对自己要求高,所以对各科的疾病都有所钻研,尤其擅长心血管疾病和类风湿性关节炎的治疗。”副院长万全正说着,拿起了一张《出诊表》,其中的信息表明,山医生坐诊的不止一个科室,而且从周一到周六基本都有排班。

事实上,来找山医生看病的患者很多都直接要求挂山医生的号,并不在意到底是哪个科,所以山医生出诊时经常接待不同病症的患者。这么多人找山医生,当然是因为他的医术好。

早在1994年,刚从海北卫校毕业不久的山珍勋,被派往北山乡卫生院。有位30岁的女性急重型肝炎患者,因为家庭贫困无力支付医药费,放弃治疗从县医院出院回家。后来家属找到山珍勋大夫,希望他能减轻患者的病痛。“当时我从医不久,对待病情这么重的病人也没太大把握,她家里人说只要让她不疼就行,可我觉得还是有希望一搏。”他用所学的中医知识先对病人进行调理,见确有起色就配合着西药双措并举来治疗,结果病人竟然转危为安。“当时只是控制住了病情并未治愈,所以后来的7年间,我对她一直不间断随诊。”山珍勋回忆,为了治疗这位病人,他废寝忘食查阅资料,也让他对自己的工作更加有信心。

后来的从医经历中,每当遇到这样棘手的病案,山珍勋都迎难而上,把挑战当做成长的机遇,他的医术也随之更上一层楼。2004年,已在县医院工作的他,接诊了浩门镇疙瘩村一位产后风湿症的患者,“这位产妇出院乘坐马车回家时受寒了,到家后身体僵硬,无法哺乳、生活也不能自理,她的丈夫魏建明和公公来找我,我直接去她家里诊治,先进行针灸再配合汤药,3天后渐渐开始好转了。”之后的一个月里,山珍勋每隔3—4天就去患者家里复诊,终于将其治愈,他也在治疗风湿病上有所建树。

事实上,山珍勋对自己医术的期望一直很高,1994年自费到青海省中医院进修一年,在后来的从医过程中,他善于积累、勤于钻研,结合丰富的临床经验,撰写论文10余篇,在省内外医学期刊上发表。在国家级医学刊物上发表的论文中,有三篇获《优秀论文证书》,一篇获“科技进步三等奖”。

医德为品,医术为质,山珍勋的事迹诠释了一位优秀医者的感人品质。2017年,山珍勋被评为门源回族自治县第三届“道德模范”中的“敬业奉献模范”。而他始终用自己爱岗敬业、不懈进取的工作精神,在平凡的岗位上竖起模范的旗帜。

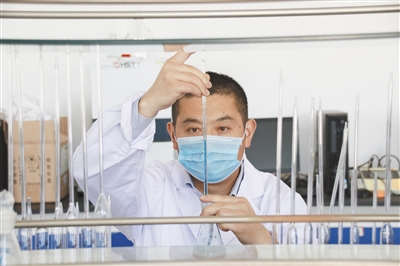

金诃藏药股份有限公司药品工艺质量技师杜连平正在认真工作。吴雪摄

藏药研发队伍里的“发明家”

“五一”前夕,记者在金诃藏药股份有限公司的实验室里见到了一位正在运用高效液相色谱仪,进行“安儿宁颗粒”质量标准研究的分析员。他叫杜连平,是金诃藏药股份有限公司的一名药品工艺质量技师,他正在做的就是要分析出如何能进一步提升药品的工艺水平和质量标准。放下手中的试管,杜连平说道,“虽然这款药品已经被收录在《中华人民共和国药典》中,但是,药品的工艺水平和质量标准在不断提升,我们要做的就是坚持不懈地把好第一道关。”

杜连平回忆道,他是在入职金诃藏药后,才对藏药有了更深的认识和切身的体会。藏药是青藏高原民族医药的珍宝,作为青海省的特色产业,有其独特的魅力。但是杜连平发现,由于工艺较落后,产量较小,藏药并不为很多人知晓。也就是从那时起他产生了提高藏药生产工艺和产品质量的想法。

有了想法就要付诸行动,那时的他一心扑在实验室的工作中,做原辅材料检测、收集检测数据、整理图谱档案、编制质量标准,跟着有丰富经验的老同事学习。有些供应商无法提供的藏药材,他就跟着前辈一起山上采,杜连平一招一式地学,一项一项地做试验,积极参与各种研发项目,积累经验,发表学术论文,慢慢变成了分析员里的佼佼者。现在,他依旧会带着学生和徒弟上山采药,杜连平总说:“藏药材对自然条件、生长环境都有要求,自己上山采药学到的是不同于书本上的知识,如何辨别、如何采摘、如何存放等等都是对自己的一种锻炼。”

在试验中,杜连平也是努力进取、不断创新。印象最深刻的就是,2016年颗粒车间制粒制备软材环节时,浸膏与白糖比例通常无法突破1:10,白糖的比例越大越容易制粒,反之则难以成型。杜连平就和生产人员不分昼夜地对白糖、浸膏等原、辅料的比例进行分析、对比,并根据不同批次参数进行反复试验,使得浸膏与白糖比例达到1:7.6,这样颗粒的粒度不仅能得到保证,而且提高了药品的内在质量。

坐在杜连平旁边的同事袁发荣接过话茬说:“别看老杜是个‘糙汉子’,他比我们心细着咧。不仅能发现问题,还会解决问题。”原来,在一次生产过程中,杜连平发现制粒沸腾干燥机流化床在来回推拉中车轮对地面的磨损很严重,地面起尘清场后容易积水,这样就不符合药品生产规范,而且流化床每年都需要维修。杜连平发现问题以后就开始动手解决,同事们经常看到他对着流化床敲敲打打,但都不知道他在干什么。直到后来才明白,杜连平在流化床下增加了不锈钢行车轨道,改造后的流化床在轨道内做往复运动,避免了地面磨损,而且还符合药品生产规范。“类似的事情还有很多,老杜是我们公司出了名的‘发明家’,”袁发荣接着说道,“老杜参与的科研项目就有十余项,还有两项发明专利呢。”

在一次机缘巧合下,杜连平看到了一件精美绝伦的漆器,上面髹黑饰朱,两种颜色让杜连平感觉到了漆器的高端与大气。久久不能忘怀的他,忽然想到青海的红枸杞和黑枸杞也是这两种颜色,为什么不能融合到一起?反复琢磨,不停试验,杜连平发明了红黑枸杞双层片的专利,并且已经计划在2018进入市场进行推广。杜连平挠挠头说:“其实有些发明专利的灵感都是来源于生活,看到一样东西,我就会想能不能把它应用在藏药里,也是希望自己能在继承和弘扬藏医药文化中贡献一份力量。”

平安森昌天然气有限公司的职工们为天然气的安全输送保驾护航。李兴发摄

险情抢修队伍里的“女汉子”

4月29日,“五一”小长假第一天,海东市平安区森昌天然气有限公司的厂区内,你能看到只有几个在“家”管护设备的工人,其余大多职工都在平安区各重要管道沿线,为输气管道做着安全排查。

徐鹤香,这个常年奋战在工作一线,险情抢修队伍里为数不多的女性,几次电话相约,几次的回答都是“再一会就好”“马上就到”。因为“五一”期间既是用气的高峰期,又是人员较为吃紧的时期,为保障安全供汽所有抢修队人员都在24小时工作状态中,原本可以休息的徐鹤香,此刻却仍在工作岗位上忙碌。

“她是我们企业的全能职工,一线抢修干过,工程预算干过,后勤保障干过,现在既干行政又干投诉接待,还兼职着抢修保障工作。”在等待期间,森昌天然气有限公司副总经理冯登兴谈起徐鹤香,用了七个字概括“业务能手、女汉子”。

工作10年来,徐鹤香不仅连续8年被评为单位的“先进工作者”,更是海东市建市后的第一批“青年岗位能手”获得者,成为了当地青年劳动者们的模范和榜样。

“这个女同志你不得不服啊!”这是森昌天然气有限公司上上下下的男同事们对徐鹤香的一致评价。爱岗敬业、工作踏实,多年来无论她在哪个岗位上,都让五大三粗的男同事们折服。

“那是在2011年的大年初二,燃气管道泄漏后被烟花引燃,当时情况很紧急……”说起徐鹤香,曾和她在一个抢修队干过的董占龙,讲起了至今让他佩服不已的往事。

2011年的大年初二徐鹤香原本已经下班,可以回互助老家和家人团聚过年,然而当时还负责着抢修后勤保障工作的徐鹤香,临走时接到了燃气管道泄漏并引燃的重大故障电话。“按理说她通知完我们抢修队,完全可以回家过年。”让董占龙没想到的是,徐鹤香换上了工作服,和他们一起从下午的4点多开始排查,直至燃气管道泄漏点被找到,此时徐鹤香已经“义务”工作了十二个小时多。

徐鹤香的工作地平安区,距离位于互助土族自治县塘川镇的家,有40公里的距离,一个小时的路程徐鹤香每月只往返一趟。“不管你是否休息,只要在单位,一有险情就得出动。”就为了这个在森昌天然气有限公司不成文的规定,徐鹤香几乎放弃了自己90%的假期。

下午4时,随着检修队轮换人员的车辆驶入厂区,徐鹤香第一次出现在了记者的视野。眼前的徐鹤香穿着工作服寻觅不出女人的娇美,反倒给人一种干练和泼辣的印象。

对熟知徐鹤香的人来说,这只是她的一面。温柔端庄、耐心细心、微笑待人也是徐鹤香工作的重要一面。2015年,徐鹤香负责公司的行政和投诉处理工作,曾经的“女汉子”如今要以柔克刚,“工作能否胜任?”成为了当时很多同事瞩目的焦点。

“宰相肚里能撑船,徐姐就是宰相。”在办公室同事闫晓丽的眼里,徐鹤香是上得“战场”入得“厅堂”的完美女人。

4年多的投诉调节工作中,徐鹤香始终奉行着一个信条“打不还手骂不还嘴。”如今,曾经的“常客”不再登门,而变成了遇见后的寒暄。

榜样的背后是一桩桩一件件令人折服的付出,无论是一线的抢修还是后勤服务,徐鹤香都在用自己的“百变”适应着每个岗位,并创造着一个又一个的佳绩。

主办:青海省人民政府办公厅

承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室

青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务

Copyright © 2007-2017 青海省人民政府