首页

首页

|

主动公开 | 解读回应 | 政府工作报告 |

| 在线访谈 | 政府文件 | 信息公开年报 |

站在2018年伊始的坐标轴,回眸过去一年,气象万千。

我们欣喜地发现,有诸多变化让生活变得更加美好:多个大项目落地青海、城镇保障性住房增加、人均养老金提高……每一个项目的开展、推进、竣工,获益者是我们自己。

时间从来不会无声无息地消逝,总是留下奋进的印迹、丰富的历程,然后开启人们新的梦想与追求。

这一年,青海这个生机勃勃之地,砥砺前行,日新月异。

这一年,青海“四个扎扎实实”的步伐迈得坚实有力,开创新局。

这一年,青海民生十件实事,开笔稳健,满纸生辉。

百姓的幸福感缘何而来?离不开近年来我省不断推动落实的民生实事。民生实事和幸福指数就像天平的两端,民生实事的分量越重,百姓的幸福指数就越高。

民生工程寄予了青海人对美好生活的向往,青海的发展最终要体现在保障和改善民生上,让人们有更可靠的社会保障、更高水平的医疗服务、更舒适的居住条件、更便捷的交通出行、更满意的工作收入、更富品质的文化生活。

2008年以来,我省连续十年实施民生十件实事,取得明显成效,特别是近五年,资金投入大、实施项目多、惠及群众广,许多民生指标保持在西部乃至全国前列。五年累计投入2550亿元,集中办成了一批实事,全省各族人民普受实惠,增强了发展的共享性,有力促进了民生领域相关改革。

2017年《政府工作报告》提出,“顺应群众新期待,继续办好民生十件实事。”

过去的一年,省委、省政府坚持把改善和保障民生作为加快发展的出发点和落脚点,认真落实惠民实事,书写了催人奋进、温暖人心的民生答卷。

在全省财力紧张的情况下,这一年民生投入力度始终不减,保障水平不断提高;坚持城乡协调发展,物质文明与精神文明并重,统筹协调政策、项目和资金,民生事业得到均衡发展;兼顾城乡各类群体,多措并举,促进居民增收、就业创业、教育发展,群众满意度不断提高;紧贴省情民意,回应百姓关切,着力改善医疗卫生条件、人居环境,群众获得感进一步增强。

2017年青海民生十件实事全部兑现,青海的民生发展史册再添温暖之笔。

1

城乡劳动力技能培训让更多的农牧民实现就业。摄影:黄灵燕

年初目标

城乡劳动力技能培训8万人次,高校毕业生就业率保持85%以上,完成机关事业单位招考5000人左右。

项目进展

就业创业方面,落实创业促就业各项扶持政策,完成城乡劳动力技能培训9.4万人次,农牧区富余劳动力转移就业108万人次。

【百姓故事】技能培训,成就了南加的工匠梦

记者日前走进曲麻莱县康朵诺泽藏族工艺品有限公司,远远地就能听见叮叮梆梆的敲打声,近处一看,南加正在聚精会神地制作着藏刀,一会用火烤,一会用锤敲,不时还有老师傅过来指点一下,一件件精美绝伦的腰带、藏刀的雏形在南加手里打磨成型。

陈列台上摆放着琳琅满目的藏族手工艺品,精美的腰带由镂花鎏金白银板连缀而成,精雕细镂,图案精美,还要配挂上金银雕镂镶着珠宝,华美无比。

刚来的时候,18岁的南加什么都不会,学习了一阵子,对工艺品制作越来越感兴趣,做得越来越用心。随着订单的增多,南加接触手工艺品的技术活也多了起来,如今,公司给南加每个月发放3000元的工资。

正在学习缝纫技术的才让卓玛说,政府给我们贫困户发放援助卡,培训全程免费,还能领取到政府发放的补助,在这真的很开心,我想着把手艺学会了,以后也能开一家缝纫铺面,向老板一样帮助需要帮助的人。

据介绍,这家制作藏族传统服饰和手工艺品的民营企业,现在主动承担起当地贫困家庭人口短期技能培训任务,一年间有30余名当地贫困户,经过短期培训成为金银匠和裁缝。

2

玉树春蕾幼儿园功能齐全的现代化设备,极大地满足了幼儿学前教育的需要。摄影:李娜

年初目标

取消义务教育学校社会实践及校外活动收费项目,将公用经费补助标准提高50元,新建及改扩建75所公办幼儿园。

项目进展

将西宁、海东两市非建档立卡贫困家庭残疾学生纳入15年免费教育。实施了169所幼儿园、451个“全面改薄”和19所普通高中建设项目。

【百姓故事】教育优化,温暖了牧区学生课堂

在果洛藏族自治州久治县哇塞乡寄宿制学校,富有特色的教学楼里传来孩子们琅琅的读书声。入冬一日上午10时,五年级2班教室的温度计显示,室内温度为19℃,“我最喜欢的是坐在这又暖又明亮的教室里看书,这里比家里还暖和。”一名学生告诉记者。

为了草原牧民子女就学条件日新月异,果洛从“全面改薄”、藏区寄宿制学校、学前教育、初中工程、薄弱高中、中等职业技术学校、上海援建等建设项目入手,合理配置教育资源,努力缩小城乡之间、区域之间和学校之间的差距。

谈到过去取暖的日子,白玉小学校长桑寿德感慨地说,以前50多名学生在80平方米的教室内仅靠一个小小的火炉取暖;入冬前要购买牛粪,条件好点的买大煤;楼道里堆满蜂窝煤和焦炭,进教室都很困难。 “现在我们学校的基础设施改善了,室内的温度也高了许多,再也不必担心受冻了。”

去年,该州实施“1+9+3”保障学前一年经费的基础上,实现了学前三年全免费教育。高中教育助学金由1200元提高到2400元,积极落实生均300元的公用经费,全面启动并实施教育质量激励工程,教育事业呈现出健康较快发展的良好态势。

3

海晏县西海镇城南社区牧民旦科的新居。摄影:李勇

年初目标

将城乡居民基础养老金月人均标准提高15元、城市低保月人均标准提高50元、农村低保年人均标准提高350元。

项目进展

城乡居民收入方面,出台了乡村教师生活补助等增收政策,调整提高全省最低工资标准。城镇和农村居民人均可支配收入分别增长8.7%和9.1%。

【百姓故事】退休金涨了,好日子芝麻开花节节高

家住西宁市城北区小桥大街建设巷的退休居民王大爷细数2017年来的喜事,最让他高兴的当数退休金上涨了。

71岁的王大爷与老伴都是企业退休人员,日常花销都是靠每月的养老金。按照国家和省统一部署,自2005年以来,我省已连续十三年调整企业退休人员基本养老金。特别是随着养老金基数加大,每年增加的养老金更加可观,这给王大爷一家带来了实实在在看得见的实惠。

我省2017年企业和机关事业单位退休人员月人均增加基本养老金219元,调整幅度5.56%。其中:企业退休人员月人均增加基本养老金204元,幅度6.31%。调整后,我省退休人员基本养老金水平在西北乃至全国继续保持领先位次。

王大爷高兴地说:“当年我退休的时候工资才1000多元钱,日子过得紧紧巴巴的,每个月到手的退休金,都得省着花。从2000年开始,工资月涨幅一年比一年高,2017年一下子就涨了200多元,这可让我的家里条件改善了不少,现在我们老两口每个月的养老金加起来都有6000多元钱了,吃喝不愁了,日子越过越好了。”

据了解,2017年按照民生十件实事部署,还调整了我省城乡居民基础养老金,由每人每月140元增加到155元。调整后,比国家规定的基础养老金高85元,列西北第一位、全国第四位。

4

让医生走进家庭让家庭拥有医生。西宁市第一人民医院的医生为行动不便的居民上门服务。摄影:李娜

年初目标

提高城乡居民基本医疗保险筹资标准、基本公共卫生服务人均补助和村医报酬。

项目进展

社会保障方面,调整提高各类退休人员养老金标准,建立特困人员救助供养制度,扩大农村住房保障范围。

【百姓故事】医保提高了,群众看病把钱省下了

在互助县人民医院,记者见到了来自互助土族自治县五峰镇的王老汉,他正在血液透析室门口等待老伴。

王老汉的老伴患了尿毒症,透析已经一年多了。“如果没有医保、大病保险,我老伴可能早没了。”王老汉说,这个病前前后后看了一年多了,医疗费总共花了10万多元钱了,但现在我们自己就掏了4万多元钱,省了一多半的费用,而且服务也上去了。

看病的负担减轻了不少,但最让王老汉感到欣慰的是,去年,互助县人民医院增设了血液透析室,他老伴成为第一批患者,“相比去省城的大医院,现在每次透析能省下100元,而且离家近,不用住院,治疗完就可以回家。”

同样受益的还有家住海东市互助土族自治县东沟乡的苏占龙,因肾脏问题,先前一直在省医院做透析,透析频率每周3次。好在西宁有亲戚朋友,这为他们省去了一部分额外的开销。

如今县城里的医院也可以做透析,他就转到县医院继续治疗。

“比起在省医院做,单次透析的费用就能便宜不少,而且还不用来回跑了,真是省时省钱又省事了!”苏占龙说。

5

省妇幼保健院在湟中县拦隆口镇班中营村举办加强“两癌”筛查宣传义诊活动,提高了妇女防病、治病的意识和能力,有力地促进了大家的身心健康。摄影:李娜

年初目标

继续实施婴幼儿营养改善、孕产妇住院分娩补助和农牧区妇女“两癌”免费检查项目。

项目进展

创建了20个“儿童之家”为60所学校食堂和200所学校卫生室配置设备,完成19.4万妇女“两癌”筛查。

【百姓故事】免检项目,撑开了妇女健康“保护伞”

“大家知道‘两癌’患病妇女普遍面临精神和经济的双重压力,对治疗费用充满忧虑,还担心因自己患病引起子女上学困难等一系列家庭经济问题,这个专项基金就像雪中送炭,解决了很多贫困家庭妇女心头的难事。”拿到“贫困母亲两癌救助专项基金”和“母亲邮包”时,海东市乐都区的妇女代表如是说。

2017年年底,青海省妇联为来自青海省八个市州妇联代表发放212万元的“贫困母亲两癌救助专项基金”,并给5个市州的妇联代表送出总价值36万元的1200个“母亲邮包”,这些救助金和“母亲邮包”将很快发放到青海省农牧区贫困妇女手中。

省妇联负责人宝兰花说:“我们要争取相关部门的支持,将贫困‘两癌’患病妇女纳入创业技能培训计划,帮助她们学习掌握实用技能,给予人文关怀,增强自我增收的能力和战胜病痛的勇气。”

据悉,自2009年10月,我省启动实施农牧区妇女乳腺癌和宫颈癌检查及救助项目。目前累计共有125万名农牧区妇女免费接受了“两癌”检查,1300余名农牧区贫困“两癌”患病妇女每人得到一万元的专项救助。据了解,去年有509名贫困“两癌”患者得到了救助。

6

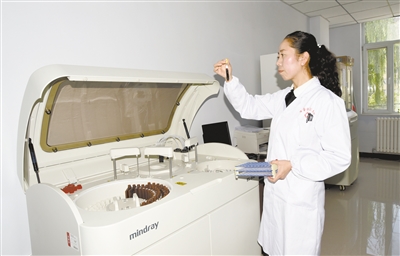

同仁县隆务镇卫生院先进的医疗设备改善了农牧民的就医条件。摄影:李娜 黄灵燕 王伟才

年初目标

提高城乡居民基本医疗保险筹资标准、基本公共卫生服务人均补助和村医报酬,为200所学校配齐配强卫生室,免费治疗结核病2000例,筛查包虫病重点人群100万人,综合施策,最大限度解决疾病给人民健康造成的困难和痛苦。

项目进展

全面开通了与外省的住院费用直接结算业务,调整提高基本公共卫生服务补助标准,重点人群家庭医生签约率达到76.45%,完成包虫病筛查193.87万人次。

【百姓故事】异地结算,打通“最后一公里”服务

“新的社会保障卡领上了吗?领上就可以备案。”“医疗机构那一栏不用填,现在办理异地就医备案只备到地级市……”海西蒙古族藏族自治州社会保险服务局信息技术和异地结算中心主任陈宁乐对电话那边的咨询人说道。

因为要咨询异地就医的相关事宜,2017年11月24日,现居住在山东青岛的原海西州都兰县查查香卡农场职工赵洪荣,打通了海西州社会保险服务局信息技术和异地结算中心的电话。

类似这样的咨询电话,陈宁乐每天至少能接到几十个,通过微信、QQ或到办公室咨询异地就医备案的群众更多,内容诸如怎样填表、异地就医政策、结算不成功该如何处理等问题,她都会一一仔细回答。

去年,省人社厅将跨省异地就医直接结算工作作为改善民生工作一项重要任务。全力推进,实现了此项工作的“两个率先”。目前,全省职工、城乡居民医保全国联网和跨省异地就医住院医疗费用直接结算工作已全面铺开,切实解决了异地就医参保人员“跑腿”“垫支”问题。

7

西塔高速。摄影:王伟才

年初目标

改扩建农村公路6000公里,建成便民桥涵200座,取消全省政府还贷二级公路收费。

项目进展

出行畅通方面,完成昆仑桥拓宽、湟水路高架桥等53个城市道路建设项目,新改建农村公路8600公里,全面取消政府还贷二级公路收费。

【百姓故事】路修通了,雪域特产寻到新商机

在玉树藏族自治州治多县多彩乡,治多经杂多至囊谦公路的建成,解决了困扰群众已久的畜产品销售难的问题。多彩乡牧民玉成说:“以前路不通,我们的畜产品很难卖出去,都是从山里用马驮到有路的地方卖,现在路通了,我们的大难题也解决了。”

路通了,很多当地群众依托公路找到商机。多彩乡牧民扎西原本就是村里的致富带头人,想法多,脑筋活,治囊公路一建好,他就紧挨路边开了家汽车修理铺。“路修好了,来来往往的车也多了,生意也不错。我这个修理铺,一个月收入至少六七千元钱。”扎西告诉记者。

快速发展的农村公路,促进了农畜产品流通和资源开发,带动了设施农业、乡村旅游等特色产业的强劲发展。

同样,在民和回族土族自治县,随着路网的不断完善,县域内的农村经济也悄然变化。民和县黄池村,过去种植小麦,亩产不到200斤;现大面积种植地膜玉米,亩产达到1500斤。在当地政府的支持下,有条件的农民还发展起家庭小牧场,用地里的玉米和秸秆为饲料养殖牛羊。村民刘尕玲家养了30多只羊,她说:“和种植小麦、玉米相比,家庭小牧场使家里的收入翻了十几倍。”

8

青海恒生长者照护服务中心在海东市互助土族自治县塘川镇建成并投入试运营。该院的建成填补了我省养老医疗一体发展的空白。摄影:孔祥瑞

年初目标

将高龄补贴月人均标准提高20元,新建30个社区老年人日间照料中心和10个医养融合服务机构。

项目进展

调整提高高龄老人生活补贴标准,新增养老床位1000张。

【百姓故事】高龄补贴,赢得将军沟村老汉点赞

“没想到这么老了,居然也能拿上国家的‘工资’,而且这个‘工资’还在不断上涨,真是太高兴了。”新年伊始,记者来到大通回族土族自治县将军沟村,说起高龄补贴政策,60多岁的康海熬老人连连称赞。

“我特别珍惜,珍惜政府对高龄老人的殷切关爱,让我们老年人对生活更加有信心了。每年领到的高龄补贴,我都给孙儿当生活费,鼓励他好好学习,将来成才后为国家、为社会做贡献。”老人说。

高龄补贴,让康老人沐浴着民生阳光,幸福指数也在节节攀升。“高龄补贴政策好,对生活困难缺少保障、有重大疾病的老年人来说,是‘雪中送炭’;而对于身体健康、有人抚养的老人又是‘锦上添花’。”大通县宣传部负责人说。

据了解,近年来,省委、省政府把继续提高高龄补贴作为“民生十件实事”的重要内容之一。提升老年人社会福利水平,改善高龄老人生活、提高老年人的幸福感和尊严感,让广大老年人共享改革发展成果,进一步推动老年社会福利事业的发展。

9

群众合唱团。摄影:祁国彪

年初目标

实施700个基层综合性文化服务中心建设项目。

项目进展

建成715个村级综合性文化服务中心,完成2203场“送戏下乡”文艺演出任务。

【百姓故事】文化服务,托起蔡家村精神乐园

隆冬时节,寒气逼人。互助土族自治县红崖子沟乡蔡家村,正在做家务的农家妇女金安平、刘艳等人听说有人来看她们演出节目,立刻放下手中的活,兴冲冲地来到村综合性文化服务中心。

简单化化妆、穿上演出服后,她们驾轻就熟地站在去年新建成的乡村大舞台上跳起了民族舞蹈……虽说她们的表演略显粗糙,而恰恰是那稍显笨拙的动作和偶尔流露出的怯场,让人感受到了这些地地道道的农家妇女精神面貌发生的巨大变化。

蔡家村的综合性文化服务中心是我省基层综合性文化服务中心建设试点工作的缩影和代表,是建设公共文化服务体系、实施文化惠民工程的一项重要举措和成果。

“自从建好了村综合文化服务中心,天天有人跳舞、天天有人打球、天天有人健身,这里成了老百姓最好的去处,百姓的精神面貌焕然一新。”说起自己村里新建起来的村文化广场,金安平很是开心。

如今,每逢节庆期间, “送戏下乡”、“送文化下乡”活动或是村民自编自演的节目便在全省各地热情开演——台上歌声飞扬、舞蹈蹁跹,台下热情四溢、掌声不绝。老百姓在家门口享受文化大餐已成常态。

10

朝气蓬勃的新型城镇化牧民社区德令哈市陶尔根家园。摄影:祁国彪

年初目标

实施5.6万户棚户区改造和6万户农牧区危旧房改造项目。

项目进展

人居环境方面,开工建设5.63万套城镇棚户区改造和6万户农牧民危旧房改造项目。实施了16个“美丽城镇”和300个“高原美丽乡村”建设项目。

【百姓故事】两房建设,让李家磨村迎来“暖冬”

“每到傍晚,家里人就到村文化广场散步,心情特别舒畅。”日前,大通回族土族自治县城关镇李家磨村村民李福胜说,美丽乡村建设,让我们农民住上了新房,水泥路通到家门口,文化广场成了大家休闲娱乐的好去处。

回想以前住在土坯房里的日子,李福胜说,一到冬天一家人就犯愁,冷得吃不住。如今,搬进了新房,装上了地暖,再也不怕冬天来临了,以后都可以温暖过冬了,真是熬过来了。

不止房间里暖和了,道路也都是水泥路了,村道两旁还栽上了很多花草树,安上了路灯,修建了娱乐广场。说起村里的变化,李福胜的话都停不下来。“我们村里还建了一个小小的湿地公园,公园里有木质的亭台、栈道。闲了,我都会到小公园走走,感觉心情特好。其实以前这个地方是个垃圾场,真没想到能建设得这么漂亮。”

不仅如此,采访中,记者了解到,李家磨村还制定了美丽乡村环境卫生评比办法,对每家每户环境卫生进行评比和奖惩,以此督促大家爱护环境。如今,村里的环境有了很大改善,不管走到哪里,都是干干净净的。

有了美丽的大家园,还有温馨的小楼,李福胜感觉特别知足,对以后的生活更是自信满满。“我打算再多养一些鸡,把鸡蛋卖给合作社,给家里增加一些收入。”(邢曼玉 孙海玲)

主办:青海省人民政府办公厅

承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室

青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务

Copyright © 2007-2017 青海省人民政府